- 税理士に依頼した年末調整が間違っている…

- 年末調整でミスが生じる原因って?

- 間違いが多い税理士は切るべき?

従業員を雇う会社なら、原則として年末調整をおこなわなければなりません。

年末調整に関する社内リソースや知識がない場合、年末調整を税理士に委託することもあるでしょう。

税理士はプロなので基本的には任せれば安心ですが、人間である以上ミスがないとは限りません。

では、税理士が年末調整を間違えた場合、今後のミスを防ぐためにどう対処するべきなのでしょうか。

年末調整の間違いの原因別に、その対処法を確認しておきましょう。

税理士の年末調整処理に間違い発覚…原因別の対処法

原因1. 従業員の書類記載ミスの場合の対処法

税理士が年末調整で間違いを起こす原因の一つが、従業員の書類記載ミスです。

この場合、税理士のミスというより、社内処理のミスといえますね。

年末調整は、いくつも書類の記載や添付があります。

また、内容もわかりづらいので、従業員のミスは起こりやすいのです。

例として、扶養に入れるはずの人を入れていない、または、その逆のパターンなどがあります。

保険の控除書類などの添付が漏れていることも少なくありません。

こうしたミスを防ぐには、社内教育をするだけでなく、

税理士に添付書類の漏れのチェックを依頼するとよいでしょう。

チェックの目が増えることで、従業員の書類記載ミスは間違いなく減らせます。

原因2. 会社と税理士のコミュニケーションミスの場合の対処法

会社と税理士のコミュニケーションミスによって、税理士が年末調整で間違いを起こすこともあります。

コミュニケーションミスは裏を返せば、コミュニケーションをきちんと取れていれば、間違いを防げるということになります。

また、基本的なことですが、何かあったときにすぐに税理士に相談や連絡をすることも有効です。

まめに連絡をしてもらった方が税理士側も安心できます。

コミュニケーションを密にとり、ミスを防ぎましょう。

原因3. 顧問ではなくスポット対応でミスの場合の対処法

毎月の顧問ではなく、年末調整だけスポットで依頼する場合も、税理士のミスが生じやすくなります。

スポット対応のケースでは、普段関与していないため、給与計算もしていません。

また、帳簿も見ていないですし、社内に来ることもないため、会社のことをあまり把握していません。

どういった年齢層の人が多く、どのような人が働いているのか、上司はしっかりしているのかなど、

いわゆる社内の雰囲気を税理士が知らないのです。

例えば、年末調整の経験が少ない若い社員が多い、上司の確認が適当などといった特色を税理士が知っていれば、

書類を確認する目も厳しくなるでしょう。

しかし、前情報がなければ、見過ごされてしまうこともありうるのです。

会社の特色などがわかれば、より丁寧にチェックしてくれるはずです。

原因4. そもそも給与計算ミスをしている場合の対処法

そもそもの給与計算が間違っているゆえに、年末調整にも間違いが生じるというケースもあります。

自社で給与計算した資料が間違っていることもあれば、

税理士に依頼した給与計算が間違っていることもあるでしょう。

また、給与計算ミスがおこった場合、貸借対照表の整合性が合わないこともあります。

そういった視点を持ち、間違いに気づくことができると良いでしょう。

原因5. 明かな税理士のミスの場合の対処法

税理士のケアレスミスが原因で、年末調整を間違ってしまうことも起こり得ます。

計算ミス、チェックミス、そもそも知識がないなど、通常の税理士であれば間違えないことをやってしまう税理士もいるのです。

税理士というのは、他人のお金の処理を預かる重要な仕事です。

国から認められた国家資格者でもあります。

そういった認められた人間が凡ミスを繰り返すことは致命的です。

資格取得当初は資質があったかもしれませんが、地位に奢れてプロフェッショナルの意識が薄れている可能性もあります。

税理士はいくらでもいます。

自社が付き合いたいと思う税理士と仕事をしていきましょう。

いまの顧問税理士が不満でイライラしている人へ

- 税理士に払う決算料が高すぎる(20万円以上払っている)

- いきなり顧問料の値上げ交渉をされてモヤモヤ…。

- 決算直前なのに、節税対策の提案が何もない…。

- 担当者がしょっちゅう変わってそのたびにミスをする。

- とにかく連絡が遅い。なんだかエラそう。

- 新人や若手の無資格職員にばかり担当される。

- うちの会社の仕事内容をぜんぜん理解していない…。

↑税理士事務所と顧問契約しているけど、

こんなふうにイライラを感じている方、

きっと多いのではないでしょうか。

私自身も副業時代→自営業と、

かなり長いこと税理士とつきあっていますが、

以前にあまりにもストレスがたまったので、

税理士との契約を解除をしたことがあります。

現在お願いしている税理士事務所は2社目なんですが、

変更前の1社目の税理士は、

とにかく毎月監査で会うたびにモヤモヤ…でした。

基本的なことでしょっちゅうミスをするし、

とにかく何を聞いてもレスポンスが遅い。

はっきり言って「この程度のサービスに月数万円も顧問料払う価値ないだろ…」と思ってましたね。

ただ、「税理士をいきなり変えたら、税務署ににらまれたりするのかも…?」っていう不安もあって、

なかなか契約解除まではふみ切れてなかったんですよね。

(↑実際には税務署はこんなこと気にもしてないみたいです。それも新しい税理士さんに教えてもらいました)

それでもある日、

どうしても「この連中に、貴重な事業資金を毎月払うのは痛すぎる」と限界を感じ、

ついに契約解除の連絡をし、別の税理士に変更しました。

今から考えたら、さっさとやればよかったです…。

私たち経営者(自営業者)にとって、

税理士って「自分の財布の中身を全部見せる相手」です。

相性の良い税理士が担当してくれたら、

会社を成長させる最高のパートナーになってくれますが、

そうでない税理士だと、最悪の場合は会社をつぶされることにもなりかねません。

今の税理士にモヤモヤするものを少しでも感じているなら、

別の税理士に変更することも検討した方が絶対に良いですよ。

税理士との相性ってどうしてもありますし、

担当してくれる税理士によって、

アドバイスしてくれる内容がまったく違ったりしますからね。

優秀な税理士の中には、

税理士の顧問先の中から得意先の紹介を積極的にやってくれたり、

数百万円単位の節税対策や、

助成金利用を親身にアドバイスしてくれたりします。

特に、節税対策や助成金は「利用できる期限」がかなり厳しく決まっていることが多いです。

顧問の税理士が提案してくれなかったせいで、

本来なら利用できたはずの助成金が期限切れになっていた…。

とかになると最悪ですからね。

(こういうことって普通にあります)

1円でも損をしたくない経営者は、税理士選びはしっかりやりましょう。

しっかり稼いでる優秀な自営業者ほど、

税理士を上手に活用しているものです。

わざわざ契約解除したのに、新しい税理士もダメダメ…なんてリスクを避けるために

↓ただ、以下のように感じている人も多いでしょう。

「今の税理士に不満があるけど、

今後の経理や税金申告を考えると、

なかなか契約解除まではふみ切れない…。

わざわざ今の税理士と顧問契約を解除したけど、

新しい税理士も結局ダメダメで、

これなら以前の税理士の方がまだマシだった…。

なんて事態になったら最悪すぎるし…」

↑こんな感じで不安がある方は、

とりあえず「いろんな税理士事務所を見てみる」のがおすすめです。

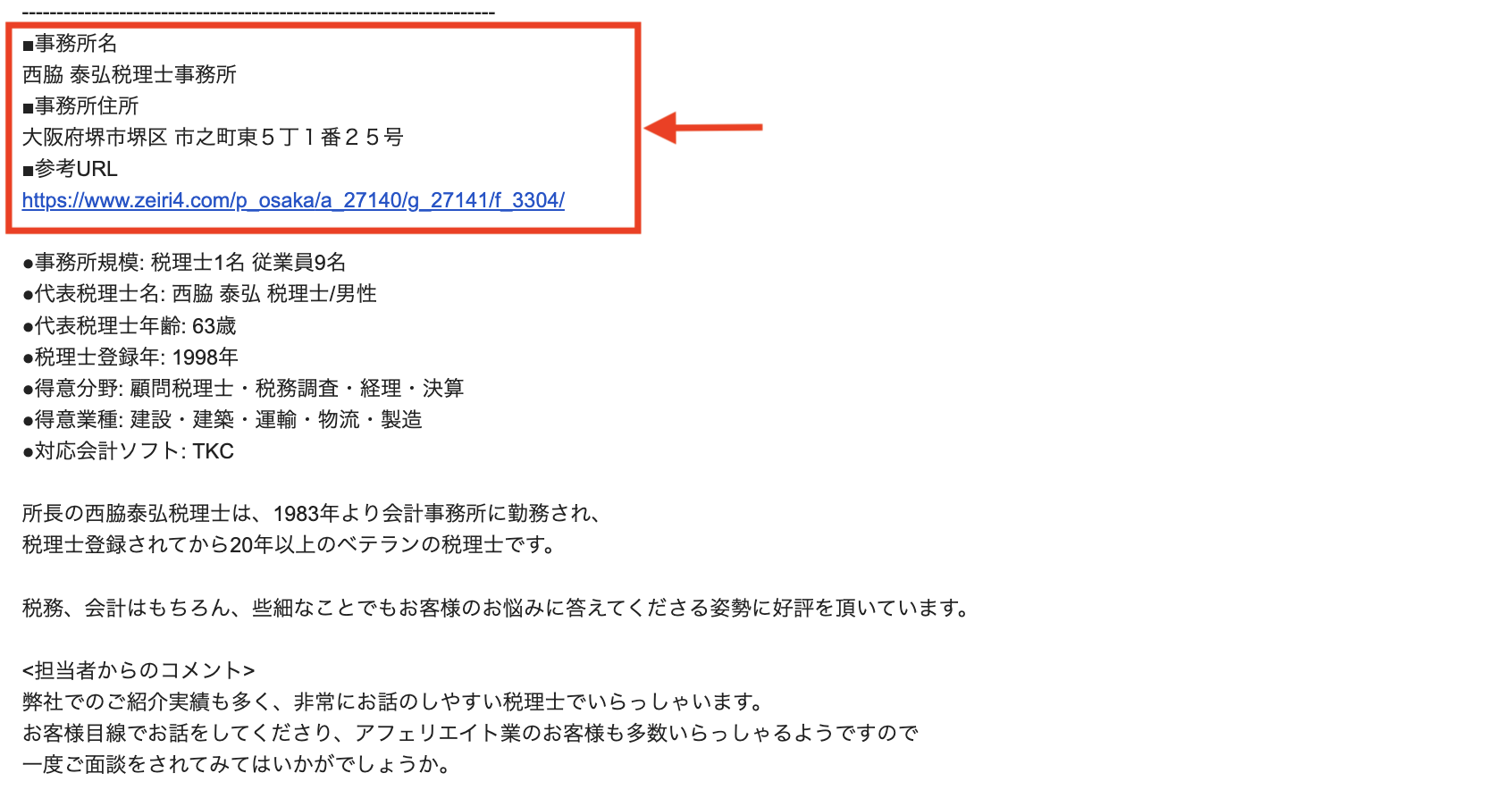

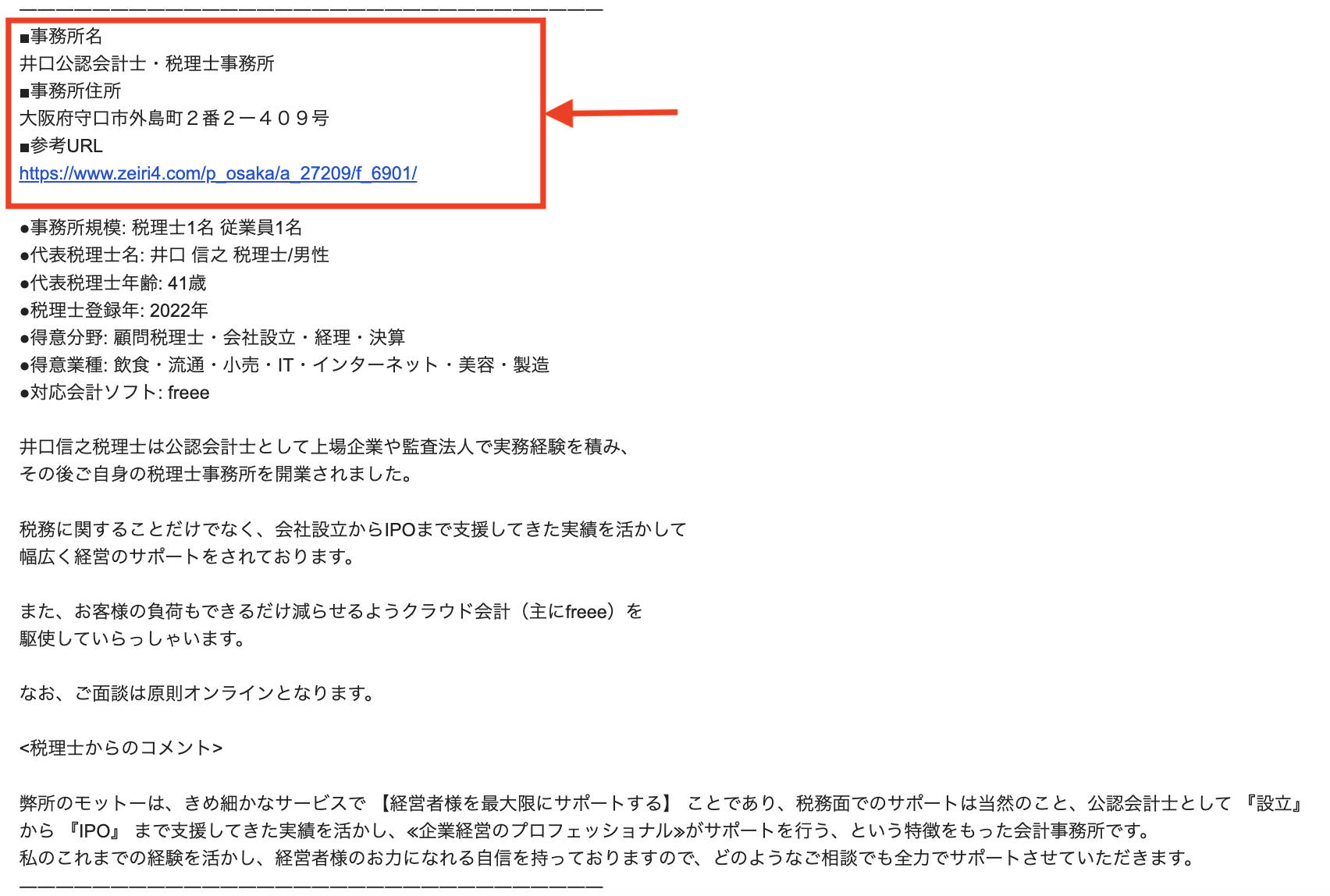

具体的には、無料の税理士紹介サービスを活用すると良いですよ。

自社の近所にある税理士事務所からまとめて見積もりを取れるので、

近隣で最安値のところを選べますし、

担当してくれる税理士との相性を確認しながら、

最終的にベストの1社にしぼることができます。

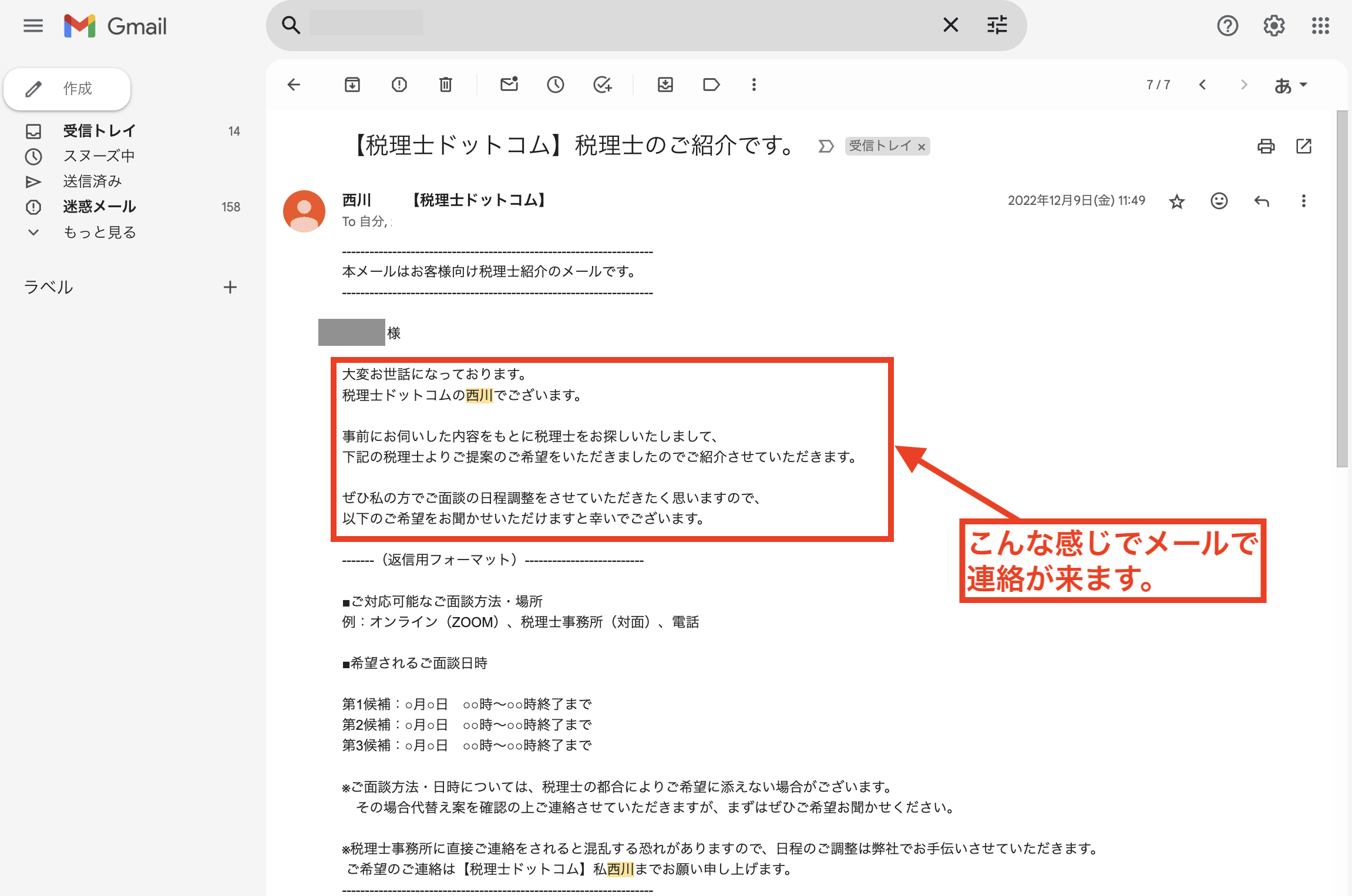

私も以前の税理士事務所との顧問契約解除を検討し始めたときに、

(無料で使えます)

その後、結局この紹介サービスに今の税理士さんを紹介してもらい、現在に至ります。

この手の一括見積もり的なサービスって、

中古車査定とか引越し業社とかで利用したことがあって、

電話連絡がしつこいイメージがあったんですが、

こちらの税理士紹介サービスについては、

そういうしつこい連絡はいっさいなかったです。

(基本的に連絡はメールで、ZOOMリモートで税理士と面談)

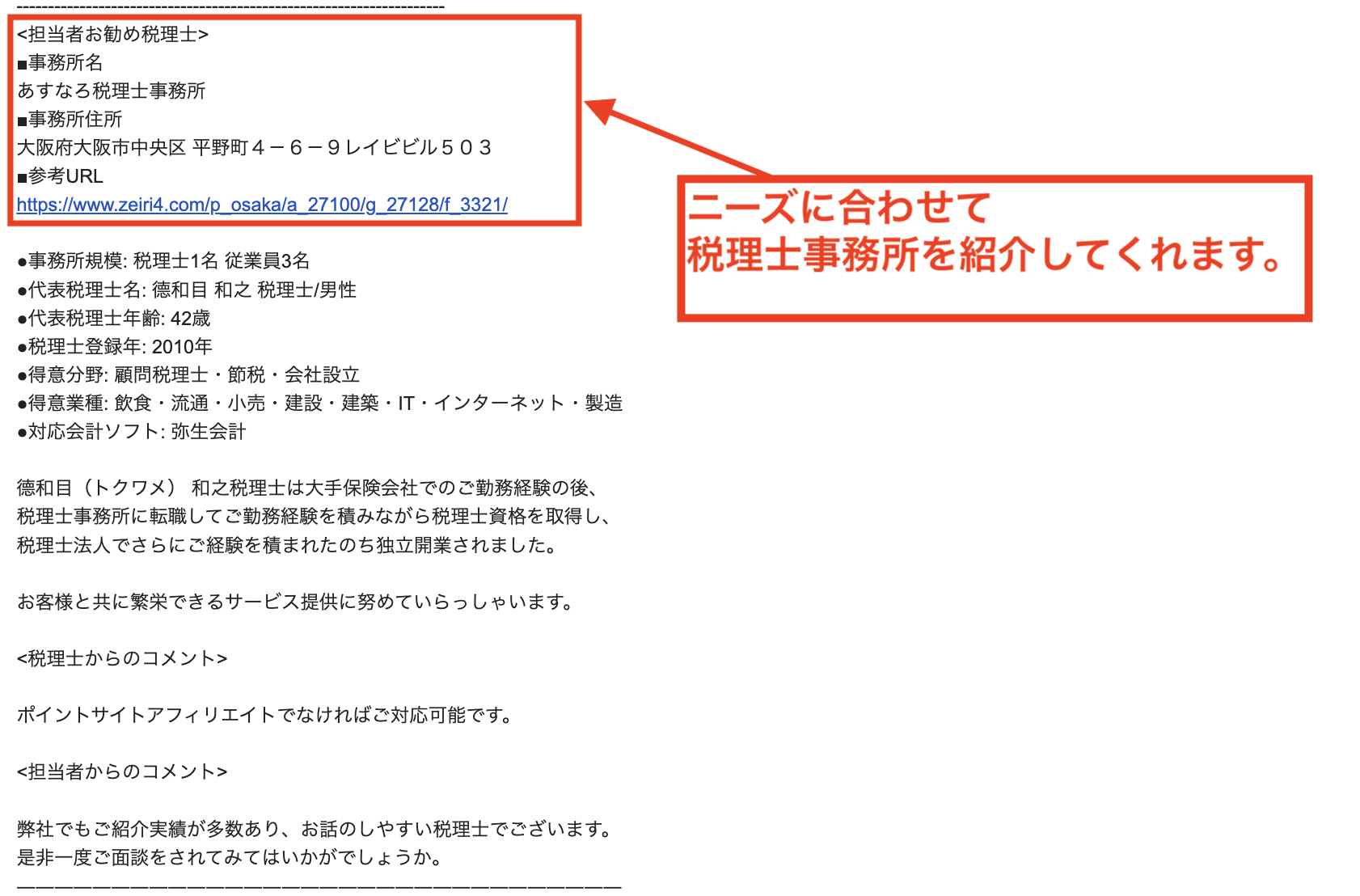

↓女性の担当者さんでしたが、

こちらのニーズに合わせておすすめの税理士事務所をメールで提案してくれて、

ストレスはなかったですよ。

ただし、この手の紹介サービスは「こちら側のニーズ」をしっかり把握してもらわないと、

提案してくれる税理士事務所もミスマッチになりがちなので注意してください。

自社の業種業界や企業規模、

想定している顧問料のイメージなどについては、

サイト内でしっかりめに入力しておくのが良いでしょう。

最後の最後にお伝えしたいこと(同じ自営業者として)

私たち自営業者は、

どんなに不満があっても、税理士を使わないわけにはいきません。

(副業サラリーマンでも、個人事業主でも、法人化してる社長でも)

「税理士と顧問契約せずに自力で経理をやって、申告も自力でやる…」とかはさすがに現実的ではないですからね。

(↑もしこれ本当にやっちゃうと、税務調査がしょっちゅうくる…みたいな状態になるので注意)

それでいて、ヘンな税理士にあたってしまうと、下手すりゃ会社をつぶされます。

そこまでいかなくても毎月顔を合わせる相手なので、

モヤモヤと不満を感じながらやりとりするのってめっちゃストレスですよね。

申請期限が決まっている節税対策や助成金を見逃したり、

銀行融資の条件がいきなり悪くなったり…。

みたいな不利益を被ることもあり得ます。

こういう損をしないためにも、

税理士選びは慎重に行うようにしましょう。

(選択肢の候補をたくさん持つことがたいせつ)

ひとむかし前までは、

税理士は「友達の社長から紹介してもらう」とか、

「近所で見かけたカンバンのところに依頼する」とかが普通でした。

ですが、ネットで無料で使える紹介サービスがたくさんある現在は、

こういうリスクの多い方法で税理士を選ぶ必要はなくなっています。

税理士紹介サービスは、税理士を何件紹介してもらっても無料です。

少なくとも10社ぐらいは候補を出してもらって、

近隣の税理士顧問料相場をきちんと把握し、

↓ベストマッチな税理士事務所を選ぶようにしましょう。