- 顧問税理士の試算表報告が毎月やたら遅い…

- そんなに取引量(会計仕訳の数)も多くないのになんでこんなに時間がかかる?

- ひょっとして後回しにされてる?

税理士の試算表作成が遅いと、経営者としてはとても困りますよね。

あまりに遅いようだとリアルタイムでの経営状況を把握できず判断ミスにつながりますし、

銀行に毎月試算表を出している場合には「何かあったのか?」なんて疑われることもありえます。

正直にいって、試算表が遅すぎる税理士事務所は顧客をなめている可能性が高いです。

今回は、税理士事務所の「中の人たち」がどんな感じで月次監査→試算表作成の業務を行っているのか暴露しちゃいます。

試算表が遅い場合にはどう対策すればいいか?や、

顧問税理士(税理士事務所)を契約変更したほうがいいケースについてもお教えします。

毎月の月次監査完了・試算表完成が遅くて不満…という経営者の方は、参考にしてみてください。

「税理士の試算表作成が遅い」→翌月20日以降になるなら「遅い」と判断すべし

おおよその目安ではありますが、

毎月の試算表完成が「翌月20日」以降になるようであれば「遅い」と判断しましょう。

会計ソフトの連携ができていて、ちゃんとした対応をしてくれる事務所なら、

翌月の月初に試算表を上げてくれるケースも普通にありますからね。

また、担当者が変更になったのをきっかけに急に遅くなったようなケースでは、その担当者がダメダメな場合も考えられます。

最初の1ヶ月か2ヶ月ぐらいは多めに見てあげることも必要かもしれませんが、

3ヶ月目以降も同じように遅くなるようなら、担当者の変更なども検討するのが良いでしょう。

税理士事務所がやっている月次決算・試算表作成業務なんて、基本的に毎月同じ作業です。

同じ作業が3回続いてそれでも遅い…となると、その担当税理士のスキル不足を疑う必要があります。

税理士の試算表作成が遅い理由と対策

試算表が遅い原因と対策方法について、もう少し詳しく見ていきましょう。

税理士は何かと理由をつけて来ると思いますが、彼らがどんな感じで仕事をしているのか?の内情を知っておけば、適切に対策を講じることが可能になります。

原因1. スキル不足の新人職員を担当としてつけられている

正直にいって、税理士事務所側は顧客である我々を「ランク付け」しているケースが多いです。

税理士事務所もビジネスですから、たくさん顧問料を払ってくれる顧問先を優先するのはしかたがありません。

また、顧問料以外にも、顧問先企業の業種や業態、企業規模によって処理の難易度は違います。

会計仕訳の数が少ない小規模な企業は、どうしても「入社したばかりの新人が担当」みたいなことになりがちですね。

新人職員は数字をまとめることすらままならないのが普通です。

結果、報告が遅くなってしまいます。

ベテランでないと対応できない案件もあれば、

新人でも対応可能だと判断すれば経験のために担当させるなどもあります。

ベテランの職員なら対応も早く、追加の資料やアドバイスなどプラスアルファの情報を提供してくれるでしょう。

仕事ができない担当者をつけられていることに関しては、クレームを入れていいでしょう。

躊躇せず事務所の所長税理士に連絡してください。

原因2. 担当者が「遅い」と認識していない

とくに要望を伝えていなければ、今のスピードでいいと判断されているケースもあります。

今となっては少なくなりましたが、会計事務所は士業ということで、あぐらを掻いている時代もありました。

数字の報告や訪問すらしないなど、年配の方に多いのです。

対策としては、こちら側のスケジュールの要望をはっきりと伝えることが考えられます。

〇日までには報告が欲しいなど、こちらの要望は明確にしましょう。

きちんと要望することで、向こうもスケジュールを組みなおしてくれる可能性があります。

原因3. 顧問事務所が人手不足で業務がまわっていない

税理士事務所は基本的に人手不足です。

上記のことを試しても改善がない場合は、会計事務所が人手不足で業務がまわっていないこともあります。

対策1. 事務所を変更する

十分な人手を確保している会計事務所に変更するのも1つです。

また、人手不足でもなんとか切磋琢磨しスピード感のある仕事をしてくれる事務所もあるので、

会計事務所の体質を見極めて変更するというのもありでしょう。

対策2. 自社で試算表を作成する

そもそもですが、試算表の作成を依頼せず自社で行うという手もあります。

会計ソフトを使うと、慣れればそこまでややこしくありません。

その時は、ここまではこちらで行うのでその分報酬を下げてくださいと、交渉しましょう。

経費削減もできて一石二鳥です。

試算表の完成が遅くなることのデメリット

この数字の報告が遅くなるとどうなるのでしょうか?

銀行からの信頼は失われ、経営判断を見誤るケースも出てきます。

たとえば、経営者自身の肌感覚では、これくらいは利益が出て、キャッシュはこれくらい残っていると考えます。

そこで「新規設備への投資は問題ない」と判断したとしましょう。

しかし、実際は利益が出ていないケースや、利益は出ていてもキャッシュがないケースもあります。

これでは経営判断を間違えてしまいますよね。

肌感覚ではなく、実際の数字をリアルタイムで把握しておくことが何より大切です。

いまの顧問税理士が不満でイライラしている人へ

- 税理士に払う決算料が高すぎる(20万円以上払っている)

- いきなり顧問料の値上げ交渉をされてモヤモヤ…。

- 決算直前なのに、節税対策の提案が何もない…。

- 担当者がしょっちゅう変わってそのたびにミスをする。

- とにかく連絡が遅い。なんだかエラそう。

- 新人や若手の無資格職員にばかり担当される。

- うちの会社の仕事内容をぜんぜん理解していない…。

↑税理士事務所と顧問契約しているけど、

こんなふうにイライラを感じている方、

きっと多いのではないでしょうか。

私自身も副業時代→自営業と、

かなり長いこと税理士とつきあっていますが、

以前にあまりにもストレスがたまったので、

税理士との契約を解除をしたことがあります。

現在お願いしている税理士事務所は2社目なんですが、

変更前の1社目の税理士は、

とにかく毎月監査で会うたびにモヤモヤ…でした。

基本的なことでしょっちゅうミスをするし、

とにかく何を聞いてもレスポンスが遅い。

はっきり言って「この程度のサービスに月数万円も顧問料払う価値ないだろ…」と思ってましたね。

ただ、「税理士をいきなり変えたら、税務署ににらまれたりするのかも…?」っていう不安もあって、

なかなか契約解除まではふみ切れてなかったんですよね。

(↑実際には税務署はこんなこと気にもしてないみたいです。それも新しい税理士さんに教えてもらいました)

それでもある日、

どうしても「この連中に、貴重な事業資金を毎月払うのは痛すぎる」と限界を感じ、

ついに契約解除の連絡をし、別の税理士に変更しました。

今から考えたら、さっさとやればよかったです…。

私たち経営者(自営業者)にとって、

税理士って「自分の財布の中身を全部見せる相手」です。

相性の良い税理士が担当してくれたら、

会社を成長させる最高のパートナーになってくれますが、

そうでない税理士だと、最悪の場合は会社をつぶされることにもなりかねません。

今の税理士にモヤモヤするものを少しでも感じているなら、

別の税理士に変更することも検討した方が絶対に良いですよ。

税理士との相性ってどうしてもありますし、

担当してくれる税理士によって、

アドバイスしてくれる内容がまったく違ったりしますからね。

優秀な税理士の中には、

税理士の顧問先の中から得意先の紹介を積極的にやってくれたり、

数百万円単位の節税対策や、

助成金利用を親身にアドバイスしてくれたりします。

特に、節税対策や助成金は「利用できる期限」がかなり厳しく決まっていることが多いです。

顧問の税理士が提案してくれなかったせいで、

本来なら利用できたはずの助成金が期限切れになっていた…。

とかになると最悪ですからね。

(こういうことって普通にあります)

1円でも損をしたくない経営者は、税理士選びはしっかりやりましょう。

しっかり稼いでる優秀な自営業者ほど、

税理士を上手に活用しているものです。

わざわざ契約解除したのに、新しい税理士もダメダメ…なんてリスクを避けるために

↓ただ、以下のように感じている人も多いでしょう。

「今の税理士に不満があるけど、

今後の経理や税金申告を考えると、

なかなか契約解除まではふみ切れない…。

わざわざ今の税理士と顧問契約を解除したけど、

新しい税理士も結局ダメダメで、

これなら以前の税理士の方がまだマシだった…。

なんて事態になったら最悪すぎるし…」

↑こんな感じで不安がある方は、

とりあえず「いろんな税理士事務所を見てみる」のがおすすめです。

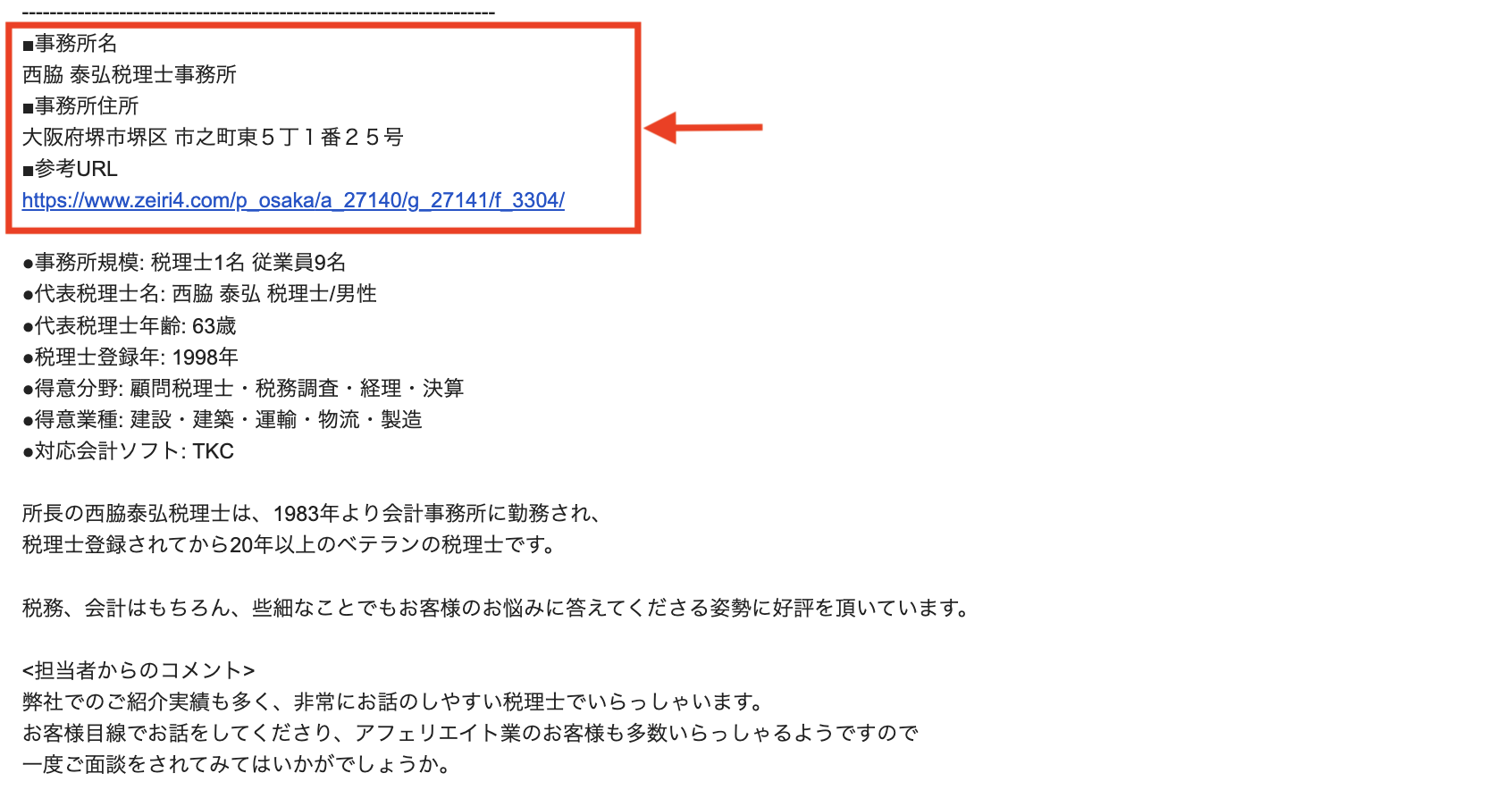

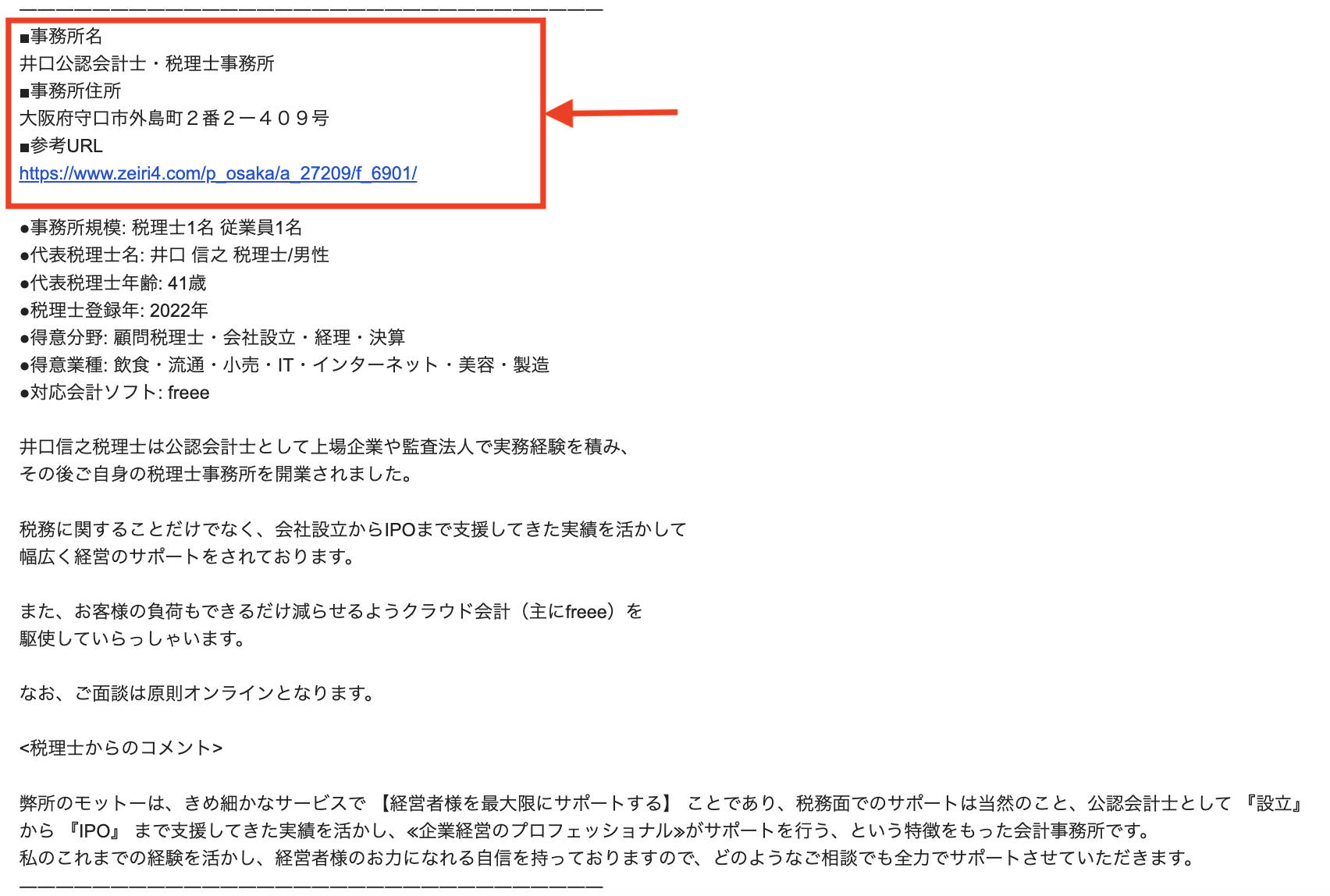

具体的には、無料の税理士紹介サービスを活用すると良いですよ。

自社の近所にある税理士事務所からまとめて見積もりを取れるので、

近隣で最安値のところを選べますし、

担当してくれる税理士との相性を確認しながら、

最終的にベストの1社にしぼることができます。

私も以前の税理士事務所との顧問契約解除を検討し始めたときに、

(無料で使えます)

その後、結局この紹介サービスに今の税理士さんを紹介してもらい、現在に至ります。

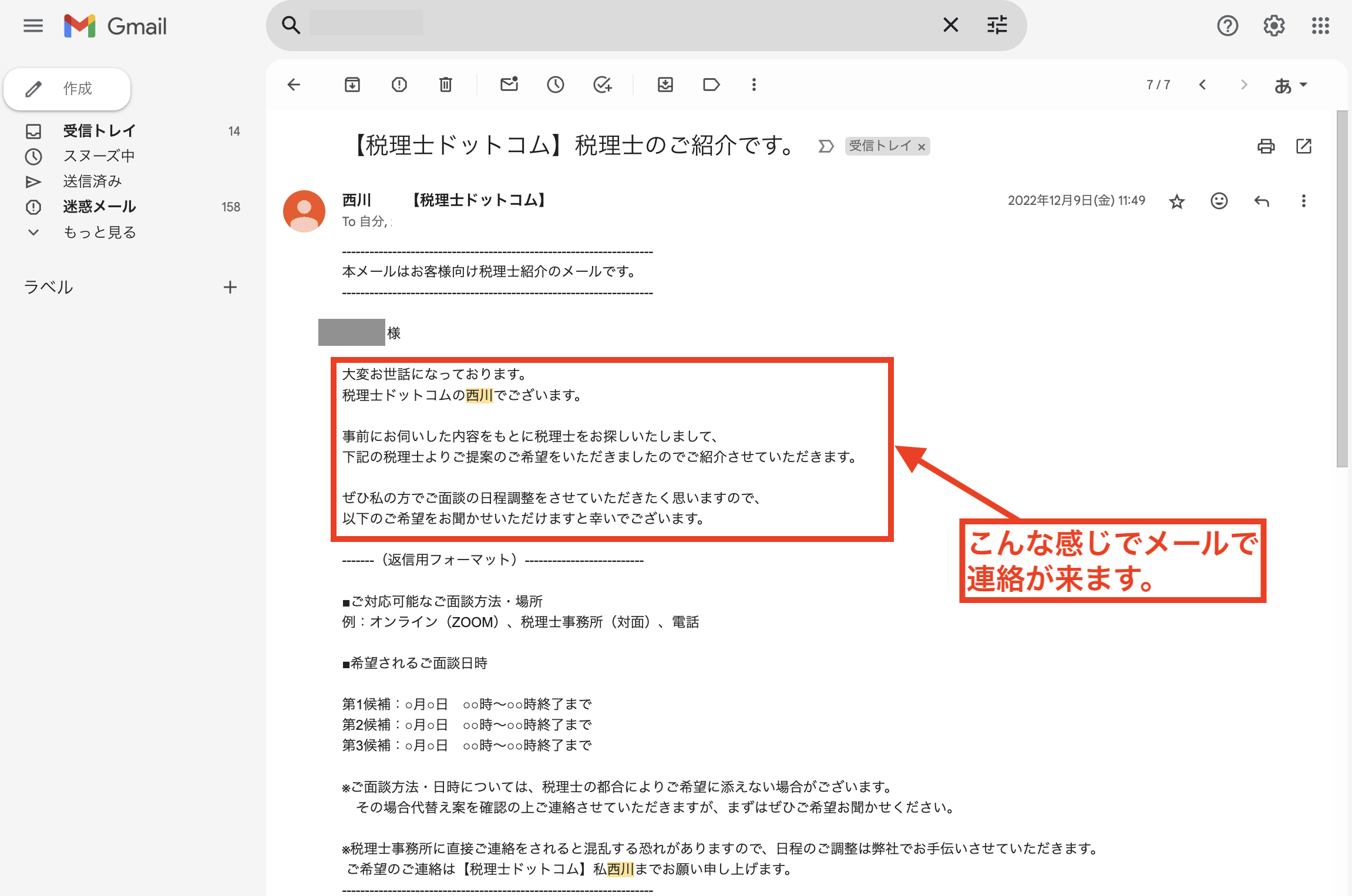

この手の一括見積もり的なサービスって、

中古車査定とか引越し業社とかで利用したことがあって、

電話連絡がしつこいイメージがあったんですが、

こちらの税理士紹介サービスについては、

そういうしつこい連絡はいっさいなかったです。

(基本的に連絡はメールで、ZOOMリモートで税理士と面談)

↓女性の担当者さんでしたが、

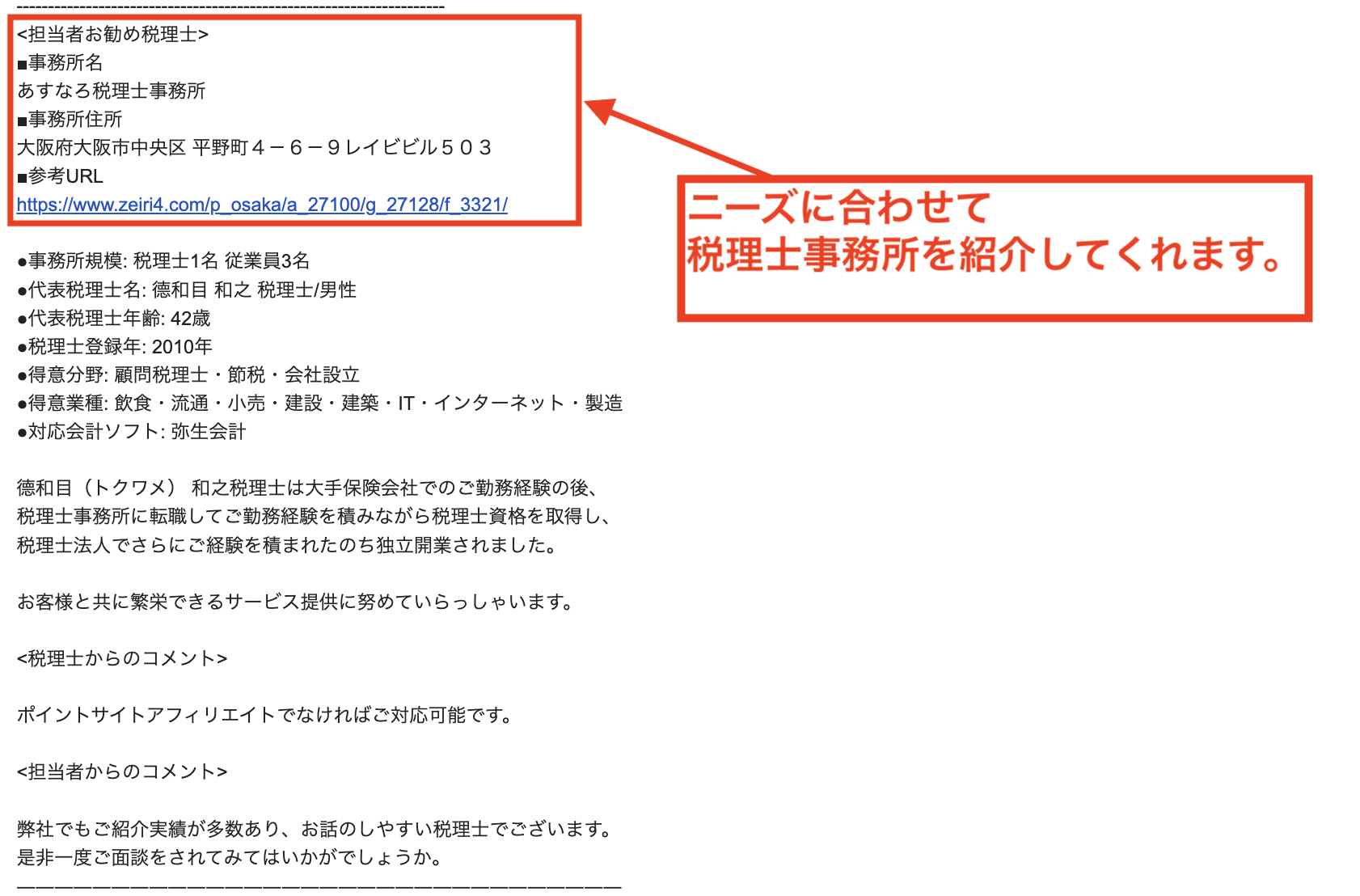

こちらのニーズに合わせておすすめの税理士事務所をメールで提案してくれて、

ストレスはなかったですよ。

ただし、この手の紹介サービスは「こちら側のニーズ」をしっかり把握してもらわないと、

提案してくれる税理士事務所もミスマッチになりがちなので注意してください。

自社の業種業界や企業規模、

想定している顧問料のイメージなどについては、

サイト内でしっかりめに入力しておくのが良いでしょう。

最後の最後にお伝えしたいこと(同じ自営業者として)

私たち自営業者は、

どんなに不満があっても、税理士を使わないわけにはいきません。

(副業サラリーマンでも、個人事業主でも、法人化してる社長でも)

「税理士と顧問契約せずに自力で経理をやって、申告も自力でやる…」とかはさすがに現実的ではないですからね。

(↑もしこれ本当にやっちゃうと、税務調査がしょっちゅうくる…みたいな状態になるので注意)

それでいて、ヘンな税理士にあたってしまうと、下手すりゃ会社をつぶされます。

そこまでいかなくても毎月顔を合わせる相手なので、

モヤモヤと不満を感じながらやりとりするのってめっちゃストレスですよね。

申請期限が決まっている節税対策や助成金を見逃したり、

銀行融資の条件がいきなり悪くなったり…。

みたいな不利益を被ることもあり得ます。

こういう損をしないためにも、

税理士選びは慎重に行うようにしましょう。

(選択肢の候補をたくさん持つことがたいせつ)

ひとむかし前までは、

税理士は「友達の社長から紹介してもらう」とか、

「近所で見かけたカンバンのところに依頼する」とかが普通でした。

ですが、ネットで無料で使える紹介サービスがたくさんある現在は、

こういうリスクの多い方法で税理士を選ぶ必要はなくなっています。

税理士紹介サービスは、税理士を何件紹介してもらっても無料です。

少なくとも10社ぐらいは候補を出してもらって、

近隣の税理士顧問料相場をきちんと把握し、

↓ベストマッチな税理士事務所を選ぶようにしましょう。